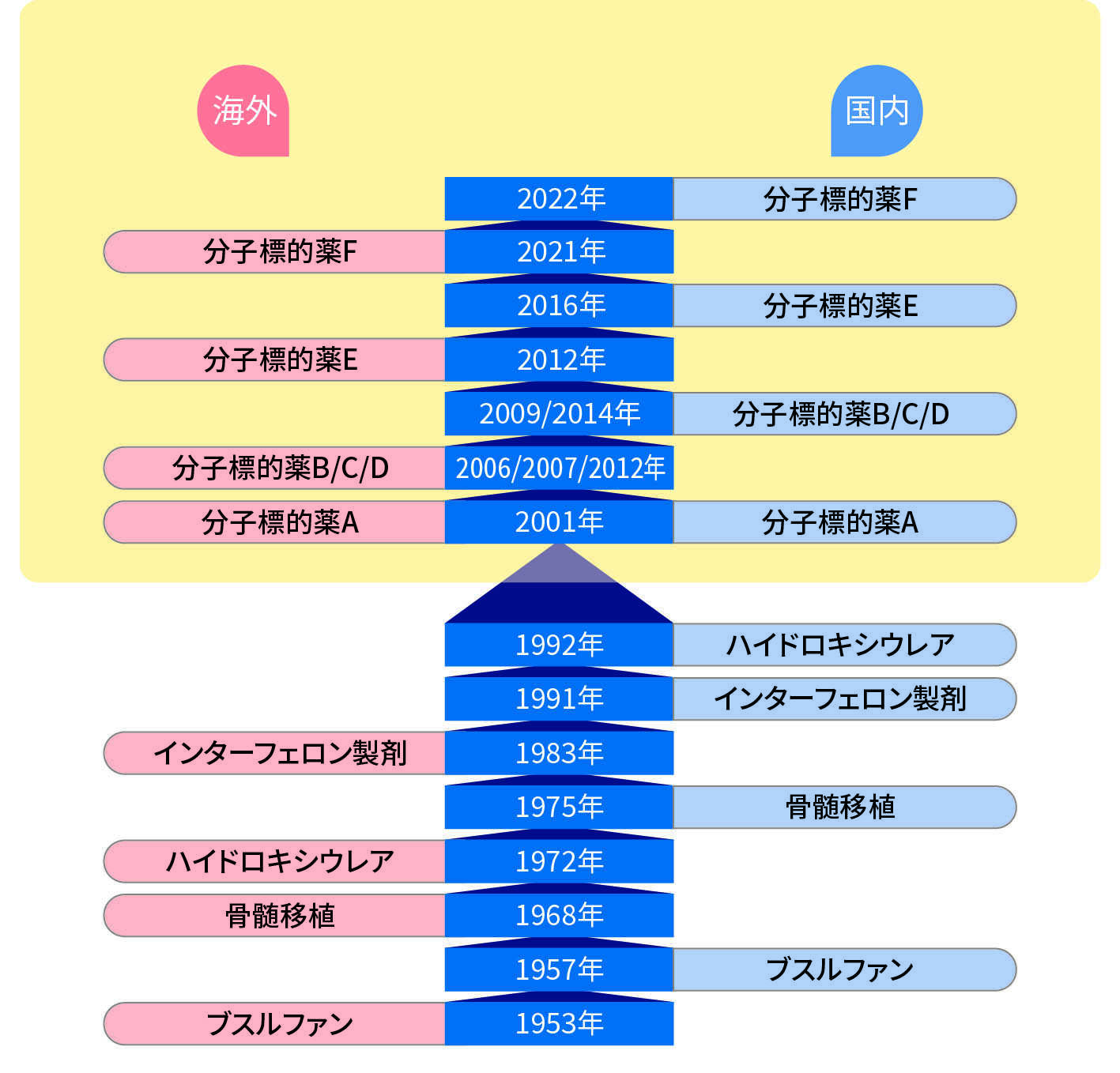

慢性骨髄性白血病の治療の歴史

慢性骨髄性白血病(CML)の治療は、長い研究の歴史を経て、現在では分子標的薬という科学的に確立された治療法が標準治療として用いられています。CMLは19世紀半ばに初めて報告され、その後の研究により病気の原因が明らかになりました。

1990年代以前は、化学療法や造血幹細胞移植の1つである骨髄移植などが治療の中心でしたが、2001年に分子標的薬が登場しました。これにより、多くの患者さんが日常生活を送りながら病気をコントロールできるようになっています。

現在では、6剤の分子標的薬が使用されており、治療の選択肢も広がっています。これらの治療法は、長年の研究と努力の成果として発展してきたものです。

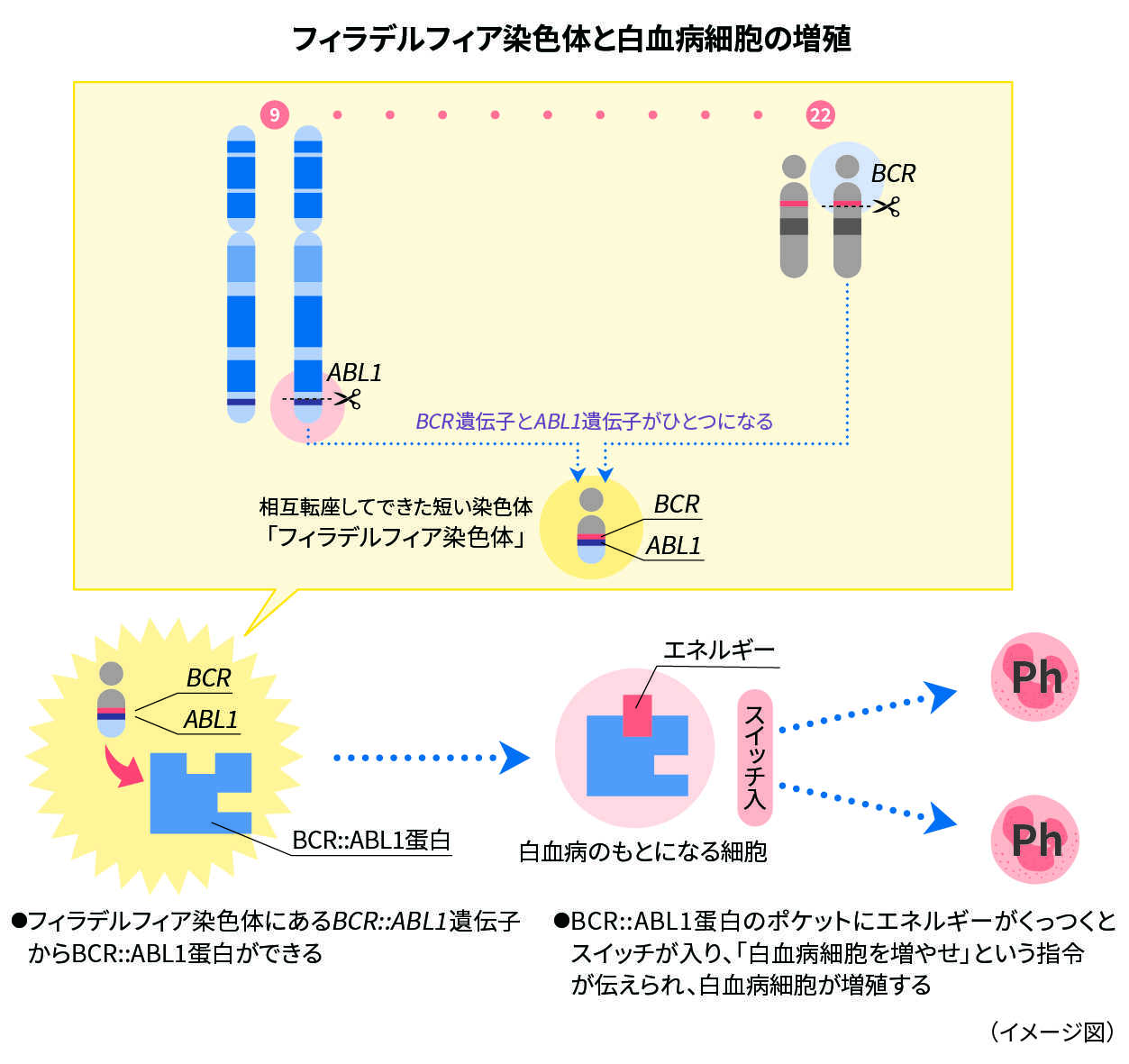

CML治療に用いられる分子標的薬は、BCR::ABL1(ビーシーアール エーブルワン)蛋白のポケットを選んでくっつくよう設計された薬剤です(「慢性骨髄性白血病の原因について知る」を参照)。6剤の分子標的薬は、病気の重症度や患者さんの特性などを考慮しながら使い分けられます。自分に合った薬剤を選ぶためにも、ご自身のことは医師にしっかり伝えましょう。

分子標的薬の副作用

副作用は、薬剤ごとに異なります。頻度が高いもの、症状の重いもの、出現しやすい時期などがわかっているので、あらかじめどのような症状があらわれやすいのか、医師だけでなく、患者さん自身も理解しておいた方が安心です。

一般的に、副作用は薬の服用開始から3ヶ月以内にあらわれることが多く、最初は頻繁にあらわれていた症状であっても、徐々に体が慣れてきて、あらわれにくくなることもあります。服用する薬剤の副作用とその症状については、事前に主治医や看護師、薬剤師に確認しておきましょう。

また、副作用をそのまま放置しておくと症状が重くなってしまうこともあるため、早めに対応することが大切です。気になる症状があらわれた場合は、次の診察日まで待たずに医療スタッフに連絡しましょう。