前立腺がんについて調べていると、気になることや不安に思うことも多いかもしれません。このページでは、患者さんやご家族からよく寄せられる疑問に、医師の監修のもと、わかりやすくお答えします。ぜひ参考にしてください。

目次

↓Q1. 前立腺がんになりやすいのはどのような人ですか? 原因は何ですか?

↓Q2. 前立腺肥大症と前立腺がんには関係がありますか?

↓Q3. 前立腺がんを予防することはできますか?

↓Q4. PSA値が高いと、必ず前立腺がんということになるのですか?

↓Q5. 治療方針を決める時、何を大切にすればいいですか?

↓Q6. 診察や説明の時に、家族が同席してもいいですか?

↓Q7. 治療中の日常生活(食事、運動、性行為など)で気をつけることはありますか?

↓Q8. 手術後に再発や転移の可能性はありますか?

↓Q9. 治療後の定期的な検査(PSA検査など)は、どのくらいの頻度で、いつまで受ける必要がありますか?

↓Q10. 遺伝子検査は受けたほうがよいのでしょうか?

↓Q11. 検査や治療を別の病院で受けるようにいわれましたが、それはなぜですか?

↓Q12. 放射線治療とはどのような治療ですか?

↓Q13. ホルモン療法とはどのような治療ですか?

↓Q14. 治療しても男性機能は保つことができますか?

↓Q15. 手術後の尿もれは治るのでしょうか?

↓Q16. 治療費や生活費に関して、利用できる公的な助成制度やサポートはありますか?

↓Q17. 診断や治療に伴う不安やストレスについて相談できるところはありますか?

Q1. 前立腺がんになりやすいのはどのような人ですか? 原因は何ですか?

A. 年齢、ご家族に前立腺がんの経験者がいるかどうか(遺伝)、食生活などが関係していると考えられています。

前立腺がんの原因はまだすべてわかっていませんが、主に以下のことが関係していると考えられています。

- 年齢:50歳を過ぎた男性に多く、歳を重ねるごとにリスクが高まります。

- 家族歴(遺伝):血縁者に前立腺がんの方がいると、発症する可能性が少し高くなります。

- 生活習慣:脂肪やカロリーの多い食事や喫煙が影響する可能性があります。

一方、男性ホルモン(アンドロゲン)の量との関係も指摘されていますが、まだはっきりとわかっていません。

Q2. 前立腺肥大症と前立腺がんには関係がありますか?

A. 場所は同じ前立腺ですが、まったく異なる病気です。

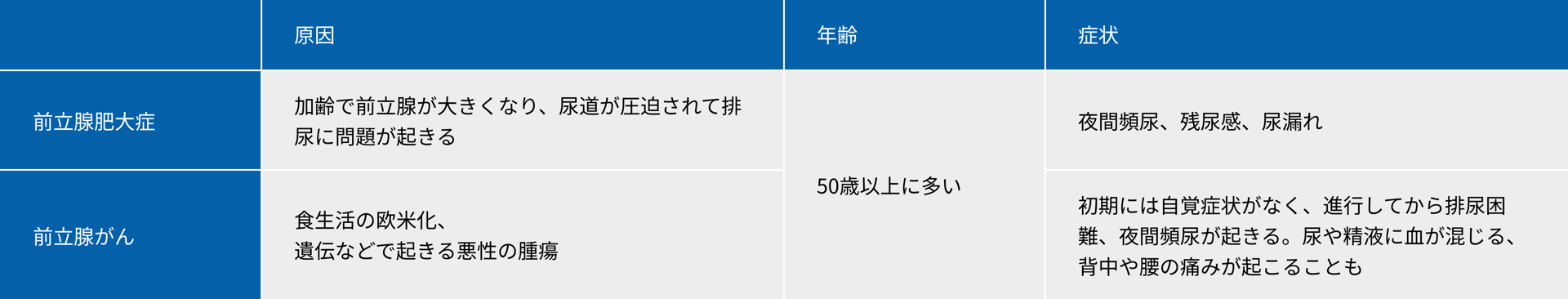

前立腺肥大症は、前立腺が良性の変化で大きくなり、尿が出づらくなる病気です。一方、前立腺がんは悪性の腫瘍で、進行すると骨などに転移することもあります【図】。

まれに、前立腺肥大症に前立腺がんが合併することがありますが、前立腺肥大症があるからといって前立腺がんになる可能性が高まるわけではありません。

どちらも加齢で発症しやすく、症状だけでは見分けにくいので、気になる症状があれば早めに泌尿器科を受診しましょう。

【図】 前立腺肥大症と前立腺がんの違い

Q3. 前立腺がんを予防することはできますか?

A. 完全に予防する方法は、今のところありません。しかし、生活習慣を見直すことで、がんになる可能性を減らせるかもしれません。

前立腺がんを完全に防ぐ方法は、現時点では確立されていませんが、以下のような生活習慣は、がんのリスクを減らすのに役立つと考えられています。

- 野菜や魚を中心としたバランスのよい食事

- 適度な運動

- 禁煙

- 定期的な健康診断、PSA検査(特に50歳以上の方や、ご家族に前立腺がんの経験者がいる方)

リスクをゼロにすることはできませんが、ご自身の健康を見直すきっかけとして、できることから始めてみましょう。

Q4. PSA値が高いと、必ず前立腺がんということになるのですか?

A. PSA値が高いだけでは、必ずしもがんと診断されるわけではありません。

PSA値(前立腺から分泌されるタンパク質で、血液検査で測る「前立腺特異抗原」という数値)が高いということは、前立腺に何か異常があるかもしれないというサインです。しかし、それだけで前立腺がんとは診断されません。前立腺肥大症や前立腺炎、さらには自転車に乗った刺激などでも一時的にPSA値が上がることがあります。

前立腺がんかどうかは、PSA値の変化や年齢などを考慮し、画像検査や生検(組織の一部を採取して調べる検査)など、他の検査と組み合わせて診断されます。

Q5. 治療方針を決める時、何を大切にすればいいですか?

A. 医学的な情報だけでなく、ご自身の「どう生きたいか」という気持ちや考えも非常に大切です。

前立腺がんの治療法にはさまざまな選択肢があり、それぞれによい点や困る点(副作用など)があります。治療法を選ぶ際には、年齢や体力、がんの進行具合といった医学的な情報に加えて、ご自身が「これからどう生きたいか」「何に重きを置きたいか(例:長く生きたい、副作用を抑えたい、生活の質を保ちたいなど)」という想いが重要になります。

ご家族と話し合ったり、納得できるまで主治医に質問したりしながら、ご自身に一番合う治療方針を一緒に考えることをおすすめします。

Q6. 診察や説明の時に、家族が同席してもいいですか?

A. はい、もちろん可能です。むしろ、ご家族も同席されることをおすすめします。

特に治療方針を決める時や、病状に変化があった時などは、ご家族が一緒にいると安心感が大きくなります。治療に関する説明は専門的な内容も多いため、ご家族と一緒に話を聞くことで、より理解が深まりやすくなります。また、ご家族と一緒に気持ちや希望を共有することで、主治医とのコミュニケーションもスムーズになります。

Q7. 治療中の日常生活(食事、運動、性行為など)で気をつけることはありますか?

A. 治療内容によって注意点は異なりますが、無理をせず、できる範囲でからだを動かすことが大切です。

前立腺がんの治療中でも、基本的に普段通りの生活はできます。ただし、治療の種類や体調によって注意が必要な点もあります。

- 食事:特別な制限はありませんが、消化のよいバランスの取れた食事を心がけましょう。ホルモン療法中は太りやすくなることがあるので、糖質や脂質の摂り過ぎに注意しましょう。

- 運動:体調に合わせて軽い運動を続けると、体力の維持や気分転換になります。ホルモン療法中は骨密度や筋肉量が低下することもあるため、骨粗しょう症の予防も意識し、ウォーキングや軽い筋トレなどが効果的です。

- 性機能:治療法によっては、勃起や射精の機能に影響が出ることがあります。例えば、勃起しにくくなったり、性欲が落ちたりする場合があります。治療と機能のバランスを考慮して、主治医と相談しながら方針を決めることができます。また、放射線治療や薬物療法の際は、パートナーを保護するためコンドームの使用を検討するなど、注意点があるため、主治医に相談しましょう。

体調に不安がある時は無理せず、主治医と相談しながら過ごしましょう。

Q8. 手術後に再発や転移の可能性はありますか?

A. 再発や転移の可能性はゼロではないので、治療後も定期的な検査が大切です。

前立腺がんは、治療後も一定の割合で再発したり、からだの別の場所に転移したりする可能性があります。特に、がんが進行していた場合や悪性度が高かった場合は注意が必要です。

再発がないかを確認するために、治療後も定期的にPSA検査などのフォローアップが行われます。

もし異常が早く見つかれば、次の治療や対策をすぐに検討できますので、指示された通りに受診を続けてください。

Q9. 治療後の定期的な検査(PSA検査など)は、どのくらいの頻度で、いつまで受ける必要がありますか?

A. 治療の内容や経過によって異なりますが、通常は数ヵ月~半年ごとに検査を受けます。

治療後の再発を早く見つけるため、定期的なPSA検査が重要です。 一般的には、治療直後は1〜3ヵ月ごと、状態が安定すれば6ヵ月〜1年ごとという頻度で検査が行われます。

定期検査がいつまで必要かは、がんの状態やこれまでの経過によって一人ひとり異なりますので、主治医とよく相談して検査の予定を決めましょう。

Q10. 遺伝子検査は受けたほうがよいのでしょうか?

A. ご本人の状況や希望に応じて検討されます。

遺伝子検査は、すべての方に必要というわけではありません。例えば、ホルモン療法が効かなくなり、がんが転移しているような場合に、次の治療を選ぶ手がかりとして行われることがあります。

また、前立腺がんが進行している方や、ご家族に乳がんや卵巣がんの経験がある場合には、遺伝的な関わりがあるか調べるために検査をすすめられることもあります。

Q11. 検査や治療を別の病院で受けるようにいわれましたが、それはなぜですか?

A. より専門的な検査や治療を受けるためです。

一部の検査や治療は、特別な設備や技術が必要となるため、専門の病院へ紹介されることがあります。

「他の病院へ紹介される」と聞くと不安になるかもしれませんが、これはよりよい医療を受けるための前向きな対応です。不明な点は主治医に確認しましょう。

Q12. 放射線治療とは、どのような治療ですか?

A. 放射線をがん細胞に当てて破壊する治療法です。

がん細胞を破壊する放射線を使ってがんを治そうとする治療で、放射線の当て方には、外側から当てる「外照射療法」と、体内に小さな放射線源を置いてがんを攻撃する「内部照射療法」があります。患者さんの状態に合わせて使い分けられます。

Q13. ホルモン療法とは、どのような治療ですか?

A. 男性ホルモン(アンドロゲン)の働きを抑えることで、がんの進行を抑えたり症状を緩和させる治療です。

前立腺がんは、男性ホルモンの影響で大きくなりやすいため、その分泌や働きを抑えることで、がんの進行を抑える治療です。

Q14. 治療しても男性機能は保つことができますか?

A. 治療法によっては影響が出ることがありますが、対処法もあります。

手術や放射線治療では、勃起に関わる神経に影響が出て、勃起しにくくなったり、射精の機能が低下したりする場合があります。ホルモン療法でも性欲や勃起力が落ちることがあります。

ただし、神経をできるだけ温存する手術などの選択肢もありますので、ご希望がある場合は主治医に相談しましょう。治療と機能のバランスを考慮して、一緒に方針を決めることができます。

Q15. 手術後の尿もれは治るのでしょうか?

A. 多くの場合、時間とともに改善します。

前立腺の手術後は、一時的に尿をコントロールしにくくなり、尿もれが起こることがあります。これは、前立腺を取り除いたことで尿道の周りの筋肉や神経に影響が出ることが原因です。

多くの場合、時間の経過とともに改善していきますが、気になる時は尿もれパッドや専用の下着などを活用しましょう。骨盤底筋体操といったリハビリも、尿の機能を回復させるのに役立ちます。

回復のスピードには個人差があるため、主治医や看護師と相談しながら、無理のない範囲でケアを進めることが大切です。

Q16. 治療費や生活費に関して、利用できる公的な助成制度やサポートはありますか?

A. 医療費の自己負担を軽減する制度や、生活を支えるさまざまな支援制度があります。

前立腺がんの治療にかかる医療費や、療養中の生活費については、下記のような公的な支援制度を活用することができます。

- 高額療養費制度:ひと月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。

- 医療費控除:1年間の医療費が一定の金額を超えた場合、確定申告をすることで、支払った医療費の一部が所得から控除される制度です。

- 障害者手帳・障害年金:治療やその後の影響で一定の条件を満たす場合、対象になることがあります。

- 介護保険・福祉サービス:通院や日常生活にサポートが必要な方への支援があります。

制度は内容や条件が変わることもあるため、がん相談支援センターなどの相談窓口に早めに相談しましょう。

Q17. 診断や治療に伴う不安やストレスについて相談できるところはありますか?

A. 病院内の相談窓口や、地域にあるがん相談支援センターが利用できます。

前立腺がんの診断や治療を受ける中で、不安や悩みを感じるのは自然なことです。ひとりで抱え込まず、以下のような窓口を活用してください。

- 医療機関の相談窓口:病院の看護師や医療ソーシャルワーカーが相談に乗ってくれます。

- がん相談支援センター:全国の拠点病院に設置されており、無料で利用できます。

- 患者会やサポートグループ:同じ立場の方の話を聞くことも、気持ちの整理に役立ちます。

治療のことだけでなく、仕事や家庭、生活のことも含めて相談できます。