前立腺がんは、男性に特有の臓器「前立腺」に発生するがんで、高齢化にともない患者数が増えている身近ながんのひとつです。 早期には症状が出にくいため、気づかないうちに進行していることもありますが、検査で早く見つけて適切な治療を行えば、治る可能性の高いがんでもあります。ここでは、前立腺の位置や働き、前立腺がんの特徴、発症の頻度、症状、そして予後(余命)まで、基本的な情報をまとめています。前立腺がんと向き合う第一歩として、まずは「知ること」から始めましょう。

前立腺はどんな臓器?

骨盤の奥深くにある、クルミのような形の臓器

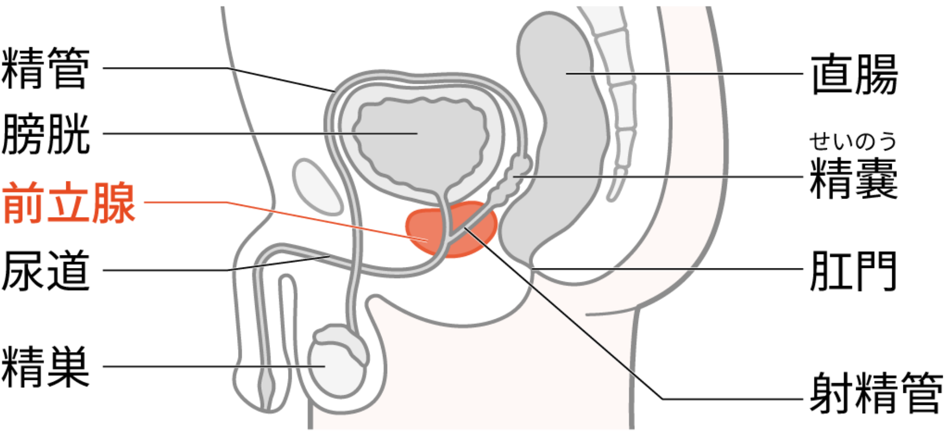

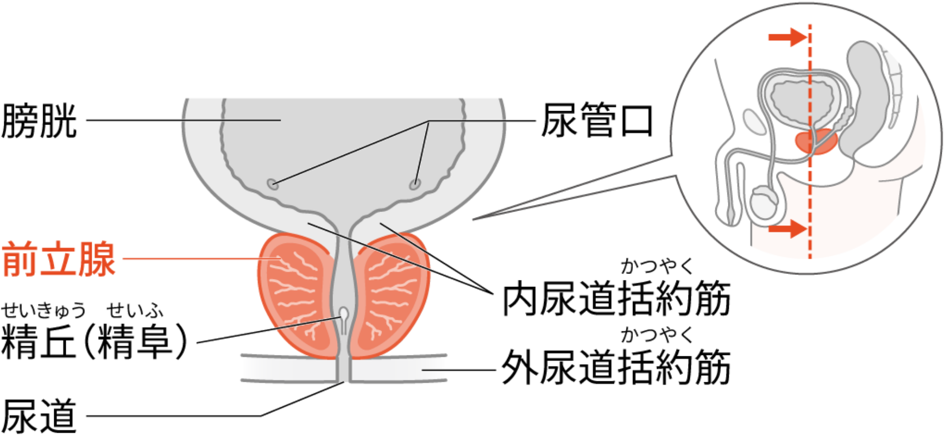

前立腺は男性のみにある臓器で、膀胱のすぐ下、直腸の前に位置しています【図1】。大きさや形はクルミに似ており、中央を尿道が通っています。この尿道は尿や精液の通り道です【図2】。

前立腺の主な働きは、精液の一部である「前立腺液」をつくることです。この液は精子の運動を助ける役割をしています。また、前立腺は排尿機能にも影響を与えるため、異常があると排尿トラブルを引き起こすことがあります。

【図1】 前立腺の位置

【図2】 前立腺の構造

前立腺がんとは?

前立腺にできる悪性腫瘍で、進行は比較的ゆるやか

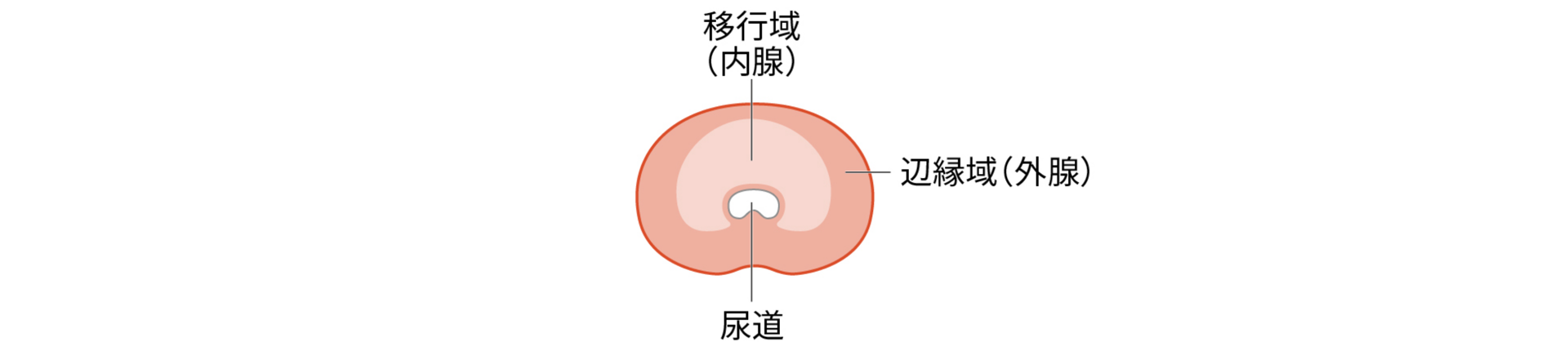

前立腺がんは、前立腺内に発生する悪性腫瘍です。多くは前立腺の外側(辺縁域)に発生し【図3】、比較的ゆっくり進行することが特徴です。ただし、なかには進行が早いタイプもあり、個人差が大きい点には注意が必要です。

前立腺がんの増殖には男性ホルモン(アンドロゲン)が関与しており、この性質を利用した「ホルモン療法」が治療のひとつとして行われます。

【図3】 前立腺の構造とがんが発生しやすい場所

どんな自覚症状があるの?

初期には症状がなく、進行すると排尿障害や痛みが現れることも

前立腺がんは、初期には症状が出にくいことが多く、気づかないまま進行していることもあります。以下は、前立腺がんでみられる主な症状です。

排尿に関する症状

- 尿が出にくい(排尿困難)

- 排尿に時間がかかる

- 残尿感がある

- 頻尿(特に夜間)

- 排尿時に痛みがある

- 尿に血が混じる(血尿)

【その他の症状(進行した場合)】

- 骨盤や腰、背中などの痛み(骨転移による)

- 足のむくみ

- 食欲不振や体重減少

これらの症状は、前立腺肥大症や膀胱炎など、他の病気でもみられます。「年齢のせい」や「よくあること」と思わず、気になる場合は早めに泌尿器科で相談しましょう。

前立腺がんはどうやって見つかるの?

血液検査(PSA検査)によって早期発見が可能に

前立腺がんは、主に血液検査(PSA検査)によって発見されます。PSA(前立腺特異抗原)とは前立腺から分泌されるタンパク質で、前立腺がんがあると血中の濃度が高くなりやすくなります。

この検査は、症状が現れる前の段階でも異常を捉えることができるため、早期発見に大きく貢献しています。

治療方針はどう決まる?

がんの進行度・悪性度・患者さんの状態から総合的に判断

治療法は、がんの進行度や悪性度、患者さんの年齢・体力・希望などをふまえて選ばれます。特に、以下の3つの評価が治療方針の決定に重要です。

TNM分類(がんの病期)

腫瘍の広がり(T)、リンパ節転移の有無(N)、遠隔転移の有無(M)を評価します。この分類に基づいて、前立腺がんの病期(ステージ)が決定されます。ステージはI期からIV期までの4段階に分けられ、数字が大きくなるほど、がんの広がりや転移の程度が進んでいることを示します。

グリソンスコア(悪性度の評価)

生検で採取したがん細胞の形の異常から、前立腺がんの悪性度(増殖や転移、再発しやすさの程度)をスコアで評価します。グリソンスコアを基にグループ1からグループ5に分類する「グレードグループ」が、指標として広く使われています。グループの数値が大きいほど、悪性度が高くなります。

PSA値(腫瘍マーカー)

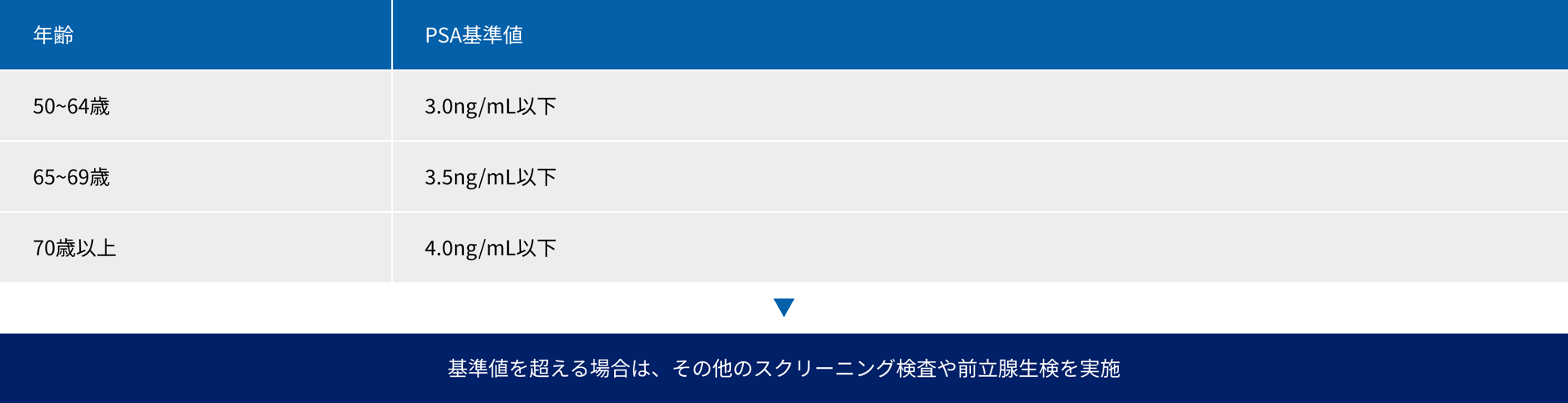

前立腺がんの活動性や再発の有無を調べる指標です。前立腺から分泌されるタンパク質の一種、PSA(前立腺特異抗原)の血中濃度を測ることで、前立腺がんの可能性を検討します。年齢別に基準値が設けられていますが【図4】、がん以外にも前立腺肥大や炎症によって高くなることがあります。

【図4】 PSA基準値(年齢別)

日本泌尿器科学会 編:前立腺がん検診ガイドライン 2018年版, メディカルレビュー社, 2018

これらをふまえて、「手術療法」「放射線治療」「ホルモン療法」などの治療法が選択されます。状態によっては、積極的な治療をせず経過観察する「監視療法」が選ばれる場合もあります。

日本における前立腺がんの現状

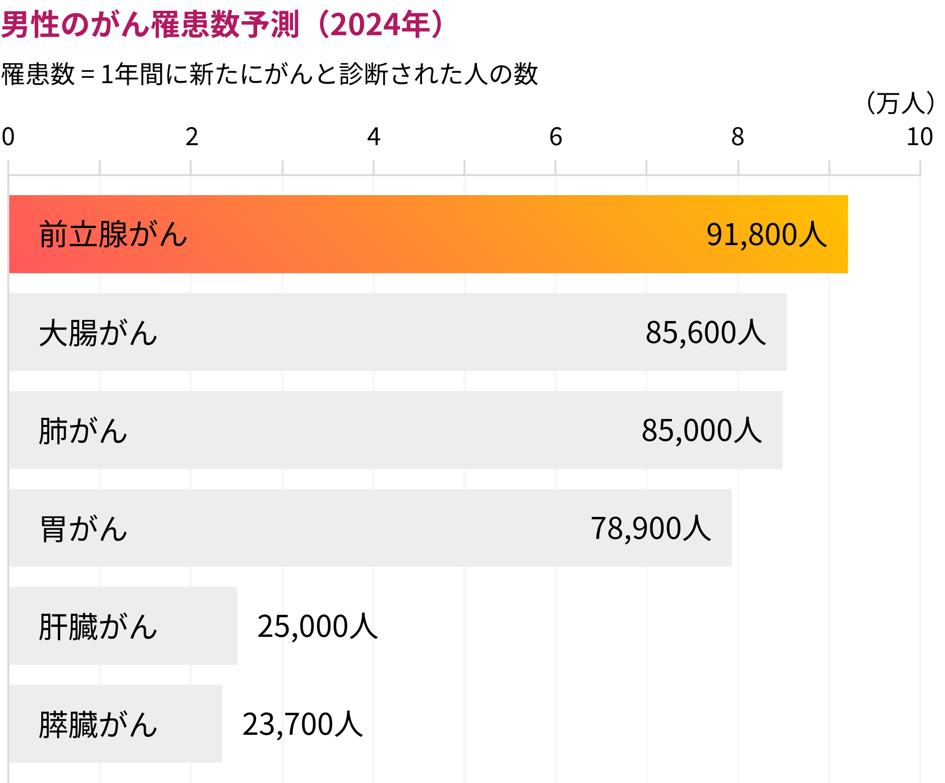

男性のがんの中で最も多く、9人に1人が診断

日本では、前立腺がんの罹患数が年々増加しており、男性のがんの中で最も多いとされています。国立がん研究センターによると、男性が生涯で前立腺がんと診断される確率は「約9人に1人」とされています。

この背景には、高齢化や食生活の欧米化などがあると考えられています。

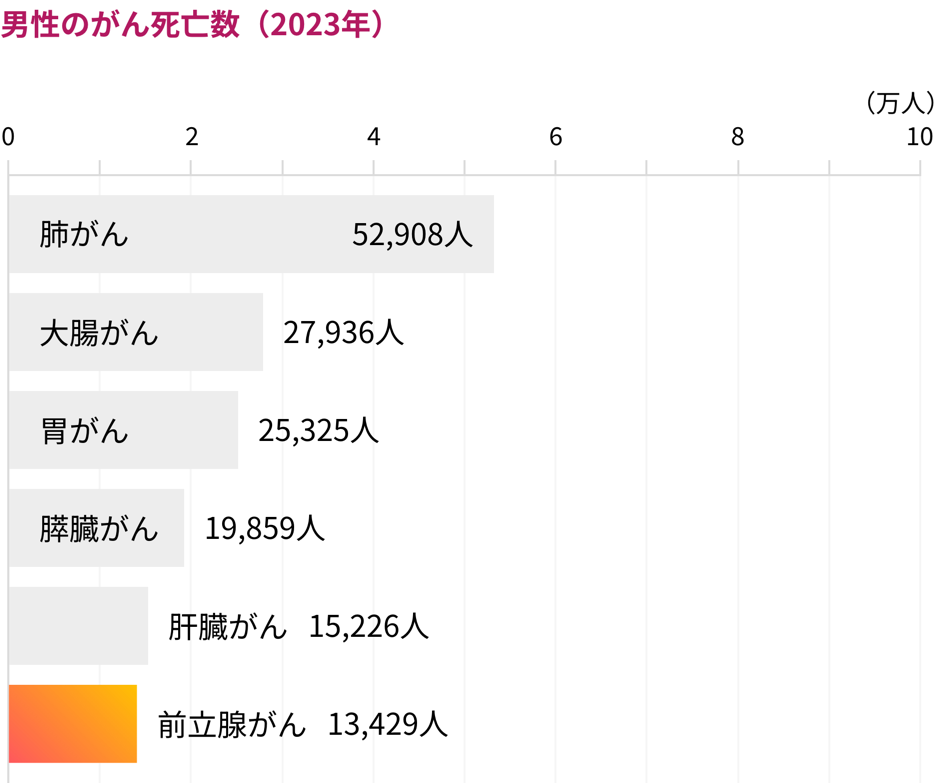

一方、前立腺がんは死亡率が比較的低く、早期に治療を受けた場合、多くの方が長期にわたって生活できる可能性があります。ただし、進行がんでは毎年1万人以上が亡くなっており【図5】、油断はできません。

【図5】日本における前立腺がんの罹患数・死亡数

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

前立腺がんの予後・余命

早期発見・適切な治療で長期生存が期待できるがん

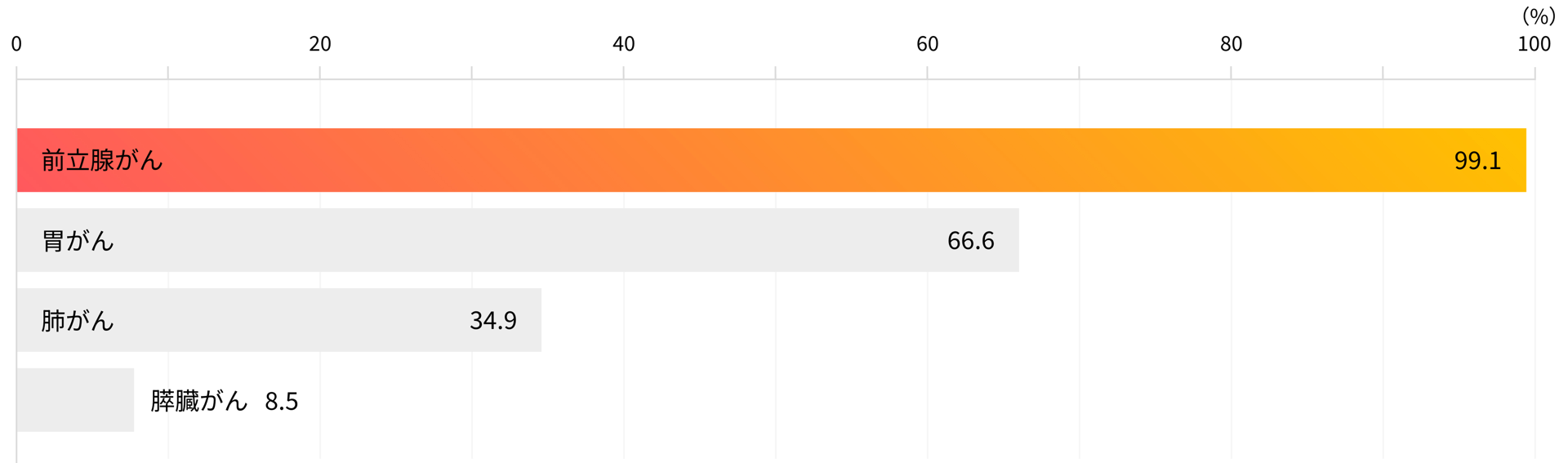

前立腺がんは、他の多くのがんと比べて進行がゆるやかで、早期に発見されれば高い確率で治る可能性もあります。実際、早期に見つかった場合の5年相対生存率(がんと診断された人が、同年代の一般の人と比べて5年後にどれだけ生存しているかを示す指標)は高く、ほぼ100%に近い値が報告されています【図6】。

【図6】5年相対生存率(2009~2011年診断例)

注)地域がん登録における5年相対生存率(2009~2011年診断例)

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

ただし、がんの悪性度が高い場合や、骨や他の臓器へ転移している場合は、治療が長期にわたることもあり、定期的な検査や症状の変化に応じた対応が重要です。

予後には、以下のような要素が関係しています。

- 病期(ステージ):がんの進行度が低いほど予後は良好です。

- グリソンスコア:がん細胞の悪性度を示す指標で、高いほど慎重な見通しになります。

- PSA値:がんの活動性を示す指標で、治療後の再発チェックにも活用されます。

- 患者さんの年齢・全身状態:治療の選択肢や治療の効果にも影響します。

また、前立腺がんは治療後も再発の可能性があるため、定期的な検診が大切です。主治医と相談しながら、ご自身の体調やライフスタイルに合った治療や生活のあり方を選んでいくようにしましょう。

がんの進行度やからだの状態、そして日々の生活スタイルや価値観に応じて、より自分に合った治療法が選べる時代です。たとえ転移があっても、治療の道が閉ざされるわけではありません。大切なのは、ご自身に合った治療法を見つけ、希望をもって治療を続けることです。